par Farida Tahar | 9 février 2021 | Au parlement, Discriminations et égalité des chances, Parlement Bruxellois, Questions parlementaires, Travail politique

Les derniers chiffres de Statbel révèlent une évolution croissante de la diversité au sein de la population belge entre 2010 et 2020. Une série d’articles de presse ont relayé cette information il y a deux semaines.Près de 20 % de la population belge est d’origine étrangère et les Marocains sont désormais plus nombreux que les Italiens, qui occupaient précédemment la première place. Au niveau régional,Bruxelles affiche la plus forte proportion de nationalités d’origine hors Union européenne avec 60,7 %, contre 56,9 % en Flandre et 37,4 % en Wallonie.Ces observations corroborent les analyses réalisées en 2015par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM),lesquelles indiquaient que Bruxelles était la deuxième ville laplus cosmopolite au monde (après Dubaï).À l’échelle régionale, la population d’origine étrangère est répartie différemment entre les quartiers du nord et du sud de Bruxelles : les personnes d’origine extra-européenne sont installées dans les communes de Molenbeek, d’Anderlecht, de la Ville de Bruxelles, de Saint-Josse-ten-Noode et de Schaerbeek, tandis que les ressortissants européens résident dans les communes de Saint-Gilles, d’Ixelles et d’Etterbeek.Force est de constater que ces communes ne sont pas touchées de la même manière par les inégalités sociales et territoriales. Nous savons, par exemple, que certains quartiers connaissent un taux de chômage des jeunes d’environ 40 % et que les populations les plus précarisées peinent à accéder ou à faire valoir leurs droits sociaux. Là aussi, nous devons garantir l’égalité des chances à tout un chacun, indépendamment de son origine, ses convictions,son sexe, son origine ethnique, son handicap, son orientation sexuelle, etc.Par ailleurs, il convient de rappeler que cette diversité ethnoculturelle est une véritable richesse pour notre cohésion sociale – n’en déplaise à certains – et notre rapport à l’altérité. Il importe en effet d’œuvrer structurellement à la cohabitation pacifique de ces populations qui composent désormais notre société, et cela passe notamment par des formations socioculturelles dans nos écoles et dans nos entreprises,publiques et privées. Il en va également de nos ambitions politiques

Si cette diversité est un fait indéniable, elle questionne néanmoins l’efficacité de nos politiques d’inclusion et de lutte contre les discriminations en vigueur dans notre pays, et plus particulièrement dans notre Région

vez-vous pris connaissance des chiffres de Statbel relatifs à la diversité, ainsi que du mode de recensement de ces données ?Le procédé utilisé, à partir du registre national, relance le débat sur les statistiques ethniques comme outils d’objectivation des discriminations. Bien que ces dernières soient interdites en Belgique, d’aucuns – dont Unia – en appellent à les organiser moyennant des balises légales. Le débat sur les statistiques ethniques va-t-il intégrer vos réflexions et vos actions dans le cadre de vos politiques publiques en matière d’égalité des chances et de lutte contre les discriminations ? Dans sa déclaration de politique générale, le gouvernement de la Région consacre un chapitre important à l’égalité des chances et à la lutte contre les discriminations.

-> Réponses et questions disponibles ici : http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2020-21/00077/images.pdf

par Farida Tahar | 25 janvier 2021 | Au parlement, Parlement Bruxellois, Questions parlementaires, Social & Santé, Travail politique

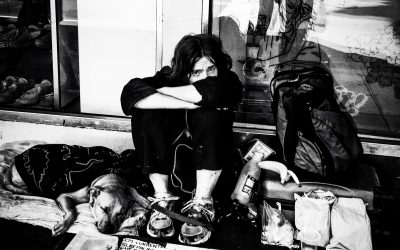

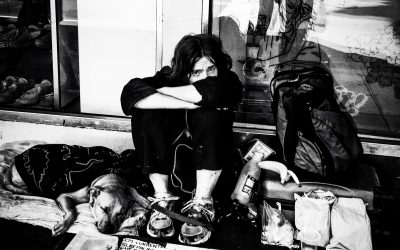

En Belgique francophone, on estime que plusieurs milliers de jeunes sont sans-abri ou à risque de le devenir. » C’est le constat que nous pouvons lire sur le site du Forum – Bruxelles contre les inégalités1, dans le cadre de la campagne «#incasables ».

Un nombre interpellant ! « Ils ont entre 16 et 25 ans. Tous ont un point commun : la vie ne leur a pas fait de cadeau. » D’aucuns les surnomment même « les incasables » tant la société ne parvient pas/plus à les « caser ».

Les causes de l’errance relèvent de plusieurs facteurs : contexte familial complexe, événements traumatiques graves dans l’enfance, difficultés scolaires, pathologies diverses, rejet institutionnel… etc.

Ces jeunes se retrouvent progressivement, par leur parcours de vie, en dehors d’un système dans lequel ils ne s’identifient plus et qui, de surcroît, ne les reconnaît plus. Dès lors, ils errent, faute d’avoir un lieu de vie stable et se retrouvent en marge de la société. Faute de repères, cette dangereuse situation s’apparente alors à un terrain glissant vers la vie en rue avec tous les risques que cela implique (recours au vol et/ou à la prostitution, consommation de stupéfiants, etc.).

Fort heureusement le secteur associatif s’est emparé du sujet et constitue, une fois de plus, un allié important pour le monde politique. Comme en témoigne la campagne du hashtag #incasables, du Forum – Bruxelles contre les inégalités, que j’évoquais à l’instant, et qui permet de sensibiliser à la réalité des jeunes en errance.

Des jeunes étaient d’ailleurs venus présenter cette thématique il y a quelques semaines, dans le cadre des jeudis de l’hémicycle organisés par l’assemblée de la COCOF. Ils avaient partagé des témoignages poignants à cette occasion et interpellé les mandataires politiques dans la foulée.

Pour pallier cette problématique, les acteurs de terrain dégagent plusieurs pistes de solutions, comme la coopération efficace entre institutions, levier indispensable pour conserver la mémoire des parcours et personnaliser davantage les réponses proposées à ces jeunes, ou encore la réduction des exclusions croissantes et la complexité d’accès aux allocations sociales et de santé.

Plus largement, le secteur pointe du doigt une augmentation des différentes mesures portant atteinte aux droits fondamentaux des individus : restrictions pour bénéficier des allocations d’insertion des jeunes ou des allocations de garantie de revenus des travailleurs à temps partiel, statut de cohabitant, etc.

-> La réponse à mes questions est disponible ici : http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?moncode=104013&base=2&taal=fr

par Farida Tahar | 14 octobre 2020 | Parlement Bruxellois, Parlement francophone

Monsieur le Président, chers collègues,

Outre un lourd tribut en vies humaines et des conséquences sociales et économiques dévastatrices , la pandémie de COVID-19 a également pour effet de profondément bouleverser le fonctionnement de nos administrations locales et régionales, mettant parfois en péril la continuité des services publics.

La période de confinement et la généralisation du télétravail ont fortement dévelopé l’usage d’outils et systèmes informatiques permettant la tenue de réunions à distance, au moyen de plateformes de visioconférence et de partage de documents. Tant les administrations communales que celles des CPAS ont dû s’y résoudre, malgré les coûts, les difficultés logistiques et insécurités juridiques que cela posait, tant les enjeux pour leurs usagers étaient grands et tant la nécessité d’assurer la poursuite de leurs missions était impérieuse.

Ces pratiques, initialement non prévues par la loi organique des CPAS, furent rendues possibles par les arrêtés de pouvoirs spéciaux, que ce parlement a accordés au gouvernement régional en mars dernier. Les pouvoirs spéciaux ont pris fin, mais pas la pandémie. Nous allons devoir apprendre à vivre avec ce coronavirus pour un certain temps, hélas, et il nous faudra adapter nos manières de travailler en conséquence. Les transformations de ce parlement en sont d’ailleurs un exemple éloquent parmi tant d’autres.

La proposition d’ordonnance que nous soumettons aujourd’hui à l’examen de cette commission, co-signée aussi bien par des parlementaires de la majorité que de l’opposition, vise ainsi à répondre aux besoins urgents de modernisation et d’adaptation des CPAS bruxellois aux circonstances particulières que nous vivons. Elle vise par ailleurs à aligner leurs capacités sur celles dont bénéficient déjà les autorités communales en région bruxelloise, désormais habilitées à tenir des réunions à distances depuis le vote du projet d’ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale en juillet dernier.

En leur conférant de manière pérenne cette flexibilité si nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, cette proposition d’ordonnance permet donc aux CPAS de ne plus être tributaires d’un éventuel retour au régime des pouvoirs spéciaux, dont les délais de mise en place risqueraient de leur faire perdre un temps précieux.

Je vous remercie d’avance, chers collègues, pour le soutien que vous apporterez à ce texte

par Farida Tahar | 26 juin 2020 | Parlement Bruxellois, Parlement francophone, Travail politique

« Monsieur le Ministre,

Chers collègues,

Sous l’impulsion d’Ecolo et de son ex-présidente Zakia Khattabi, l’accord de majorité conclu en début de législature a jeté les bases d’une belle avancée en matière de libertés individuelles, singulièrement en ce qui concerne les femmes. Elle prévoit en effet la levée de l’interdiction du port de signes convictionnels au sein des établissements de l’enseignement supérieur et de promotion sociale organisés par la (COCOF) Commission communautaire française.

Si je suis diplômée, c’est notamment parce que des écoles supérieures et des universités m’ont ouvert leurs portes, sans restriction et en acceptant pleinement qui je suis.

Si j’ai pu suivre des cours de piano, de chant et de théâtre, c’est parce qu’une académie de musique m’a accueillie sans distinction en acceptant pleinement qui je suis.

Si j’ai pu travailler dans une administration publique, c’est parce que l’employeur m’a jugée sur mes compétences sans a priori en acceptant pleinement qui je suis.

Tout cela n’aurait pu être possible si les autorités publiques en avaient décidé autrement.

Et pourtant, des femmes majeures portant un signe convictionnel se voient restreindre l’accès à l’éducation, à l’emploi ou à la culture en raison de l’expression visible de leurs convictions. Cela est totalement inacceptable ! Je tiens à rappeler qu’il s’agit clairement d’une violation de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit en son article 9 la liberté de manifester ses convictions.

Nous en sommes donc encore là, en 2020, dans une des régions les plus cosmopolites au monde à nous mobiliser pour des droits fondamentaux.

Très récemment, la Cour constitutionnelle a rendu un avis autorisant la Haute Ecole Francisco Ferrer à faire valoir son règlement d’ordre intérieur interdisant tout port de couvre-chef. Alors que certaines personnalités politiques locales notamment s’en réjouissent, d’autres vivent, légitimement, cette décision avec déception, incompréhension et amertume. Cette situation a généré une large mobilisation autour du slogan #touchepasamesetudes qui se déploie sur les réseaux sociaux. Une manifestation s’annonce à Bruxelles le 5 juillet prochain et une pétition réunissant plus de 13.000 signatures circule actuellement sur internet.

C’est dans ce contexte que cet accord de majorité est une petite révolution en la matière et doit néanmoins être suivi des faits.

Lors de la séance plénière du 4 octobre dernier, vous aviez déclaré dans votre réponse à la question de mon collègue Kalvin Soiresse : « il y aura bien une application stricte » dudit accord.

Un an plus tard, force est de constater qu’aucune avancée n’a eu lieu en la matière. (…)

Permettez- moi à cet instant de penser aux nombreuses femmes qui réussissent partout à travers le monde et dans tous les domaines comme Malala, prix Nobel de la Paix en 2014 et récemment diplômée de philosophie, de politique et d’économie de l’université d’Oxford. Le long foulard coloré rabattu sur sa chevelure n’aura constitué aucun frein à son émancipation.

Enfin, je voudrais terminer mon intervention par une citation de circonstance empruntée à Voltaire: « je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites mais je me battrai jusqu’à ma mort pour que vous ayez le droit de le dire ». Je ne doute pas Monsieur le Ministre que vous vous battrez jusqu’au bout pour défendre la liberté des femmes de disposer de leur corps ».

par Farida Tahar | 16 juin 2020 | Au parlement, Discriminations et égalité des chances, Parlement Bruxellois

Voici mon intervention en commission de l’égalité des chances et des droits des femmes ;

« Madame la Secrétaire d’État,

Vous en conviendrez, un tel sujet mérite beaucoup plus qu’une séance de question-réponse. C’est pourquoi, je plaide pour que le Parlement organise un large débat sur le racisme en y associant les acteurs de la société civile.

L’heure est grave ! L’air est irrespirable (au sens propre comme au sens figuré)!

L’ère contemporaine révèle dans l’immédiateté ce qu’elle a de meilleure comme de pire !

En 2020, grâce ou à cause de la technologie, la mort d’individus se déroule en direct sous nos yeux ! Des images insoutenables mais nécessaires pour mesurer l’ampleur des traitements infligés aux personnes de couleur noire ou basanée.

Le crime raciste commis sur la personne de George Floyd aux Etats-Unis a trouvé un déplorable écho dans notre actualité. Il a réveillé des blessures béantes ! Comme celle ressentie chez nous à l’annonce de la mort de Mawda, âgée seulement de 2 ans ou encore du jeune Adil et de bien d’autres encore, tous victimes de violences policières.

Récemment, c’est au sein du Siamu que des propos racistes ont été tenus à l’égard des personnes afro-descendantes ! Je vous épargnerai l’évocation de ces propos tendancieux.

De Minneapolis à Bruxelles, les violences institutionnelles et le racisme systémique ont été un véritable catalyseur. Malgré les risques sanitaires liés à la pandémie du coronavirus, des centaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour dénoncer les abus et exiger de l’Etat qu’il prenne enfin ses responsabilités ! Je rappelle que le racisme (l’incitation à la haine) n’est pas une opinion, c’est un délit punissable par la loi.

Des mesures FORTES doivent être prises pour neutraliser les effets du racisme structurel dont les pratiques discriminatoires, enracinées dans de nombreux domaines tels que l’éducation, l’emploi, le logement, etc., impactent inexorablement les personnes racisées.

Il est inacceptable que des personnes continent de subir des discriminations en raison de leur origine ethnique, de leur couleur de peau, de leur orientation sexuelle, de leurs convictions politiques ou religieuses, de leur choix vestimentaire, …

Parce que les femmes sont davantage touchés par les discriminations, il convient d’adopter une lecture politique intersectionnelle du racisme.

On ne naît pas raciste, on le devient !

C’est pourquoi il importe de travailler sur la déconstruction des préjugés et sur l’entre-connaissance, l’éducation étant le meilleur remède contre le racisme ».

-> Ma question ainsi que la réponse de la Ministre sont disponibles ci-après, page 9 ; http://weblex.brussels/data/crb/biq/2019-20/00107/images.pdf

par Farida Tahar | 20 novembre 2019 | Discriminations et égalité des chances, Parlement Bruxellois, Travail politique

Je suis intervenue en commission à propos du sans-abrisme au féminin et le modèle du Housing First pour y répondre.

Voici un résumé de mon intervention ;

« Plus exposées aux inégalités sociales, aux emplois précaires et aux violences intra-familiales, les femmes ne sont pas épargnées par le sans-abrisme. Et lorsqu’elles y sombrent, c’est parfois dans des circonstances dramatiques.

Les 4 et 5 novembre dernier, deux femmes sans-abri sont mortes d’hypothermie à Bruxelles? Dans l’une des villes les plus riches d’Europe, cette tragédie est juste consternante!

En 2017, l’étude réalisée par l’association la Strada, centre d’appui au secteur bruxellois de l’aide aux sans-abri, dénombrait environ 3500 sans-abri au sein la région bruxelloise.

Le 4 novembre 2019, un article publié sur le site de BX1 nous informait que, selon l’étude de Brussel’Help, ce chiffre serait monté à 4187 personnes (qui passent la nuit dans l’espace public ou dans un centre d’hébergement d’urgence), sans logement (résidant dans un foyer, un centre d’accueil ou vivant dans un logement inadéquat). Par conséquent, le nombre de sans-abri a doublé en dix ans !

L’enquête critique la politique menée par les autorités, privilégiant la simple mise à l’abri “au détriment d’une approche plus structurelle basée entre autres sur le renforcement des dispositifs d’accompagnement et de suivi”. Pour les auteurs, les pouvoirs publics bruxellois doivent s’attaquer en particulier à la précarisation croissante des classes populaires, au contexte défavorable de l’accès au logement et au traitement politique des flux migratoires ».

Dès lors, cette question récurrente du sans-abrisme doit nous inviter à revoir nos paradigmes pour lutter de façon structurelle en faveur de son éradication. Une ambition belle et bien présente dans la déclaration de politique générale ».

Retrouvez ici (page 6) mon intervention complète et la réponse du Ministre A. Maron : http://weblex.brussels/data/arccc/biq/2019-20/00005/images.pdf#page=6