par Farida Tahar | 21 août 2023 | Au parlement, Parlement Bruxellois, Social & Santé, Travail politique

Aujourd’hui, bien que le numérique ait pris une place prépondérante dans nos vies, nous devons garder à l’esprit que presque la moitié de nos concitoyens sont encore confrontés à des inégalités face à ces technologies. Il est donc essentiel non seulement de promouvoir l’inclusion numérique, mais également de garantir la présence de guichets physiques et l’option d’un contact téléphonique.

En cette fin de mois de juin, le gouvernement bruxellois a validé une mise à jour de l’ordonnance « Bruxelles Numérique » portée par le Ministre Bernard Clerfayt. Cette nouvelle version met enfin l’accent sur l’importance de conserver des guichets physiques dans nos administrations. Ce document est désormais en attente de l’avis du Conseil d’État, puis il sera présenté au Parlement pour approbation.

Cette avancée n’aurait pas été possible sans l’engagement citoyen et associatif. Un grand merci à eux pour leur détermination et la pertinence de leurs interventions. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter la page Facebook « Des guichets, pas du numérique! » et le résumé de la conférence organisée par ce groupe à l’ULB le 25 mai dernier, à laquelle j’ai eu l’honneur de participer.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100091252791554

Pour le groupe Ecolo, notre position était claire dès le départ : nous ne soutiendrions pas le texte initial en l’état. Grâce à nos propositions, des modifications essentielles ont été intégrées à cette nouvelle version.

Nous restons attentifs et engagés pour le bien-être de tous !

par Farida Tahar | 17 avril 2023 | Au parlement, Parlement francophone, Social & Santé

Ce vendredi 14 avril 2023, j’interrogeais à nouveau le Ministre Rudi Vervoort, chargé de la politique d’aide aux personnes handicapées, à propos des personnes autistes et leurs aidants proches.

Le secteur qui accompagne ces personnes s’inquiète de ne pas pouvoir répondre à l’ensemble des besoins, croissants en région de Bruxelles-Capitale.

Bien souvent, c’est sur fonds propres que ce secteur effectue ses opérations de formation, d’accompagnement, …

Il nous alerte sur l’importance de renforcer la détection de troubles du spectre de l’Autisme et les diagnostics précoces ainsi que sur les listes d’attentes dans les centres spécialisés.

Retrouvez, ici, ma question au Ministre,

Il y a quelques mois, je vous ai interrogé sur les moyens mis en œuvre par la Commission communautaire française pour la prise en charge de l’autisme.

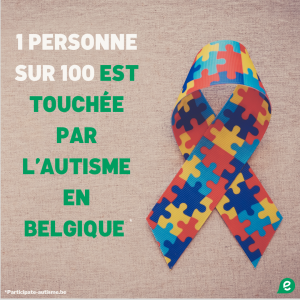

Rappelons que l’autisme n’est pas une maladie, mais un handicap dont les diverses manifestations sont réunies sous l’appellation du trouble du spectre autistique. Dans de nombreux cas, l’autisme se manifeste par une altération des interactions sociales et de la communication. Aujourd’hui, l’autisme toucherait plus d’une personne sur cent en Belgique. Ce handicap n’est toutefois pas aisément identifiable, et de nombreuses personnes seraient porteuses du trouble du spectre autistique sans qu’il ait été diagnostiqué.

Le secteur doit composer avec des moyens dérisoires, et les travailleurs sociaux se démènent au quotidien pour accompagner les personnes autistes et leurs proches. Ils doivent souvent puiser dans leurs fonds propres pour organiser des formations, des séances d’information et de sensibilisation, des services, des accompagnements et de la guidance.

En octobre dernier, vous nous avez expliqué qu’en attendant la finalisation du projet de maison bruxelloise de l’autisme – censée répondre à bon nombre des problèmes évoqués – vous continueriez à renforcer les moyens du secteur du handicap et à soutenir d’éventuels nouveaux projets. Je ne doute pas de votre intention de soutenir le secteur, car je vous sais très sensible à la question du handicap.

Cependant, en tant que parlementaire, je me dois de vous interroger sur la nécessité de renforcer les moyens du secteur.

Dans quelle mesure le soutien au secteur du handicap, et plus précisément l’autisme, a-t-il été renforcé ? De nouveaux projets ont-ils émergé depuis lors ? Dans l’affirmative, lesquels ?

Le secteur du handicap nous alerte régulièrement sur les nombreuses insuffisances auxquelles il est confronté et doit suppléer. Il nous incite aussi à renforcer la détection et les diagnostics précoces ainsi que l’accompagnement sur le long terme, et à favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap. Avez-vous pris connaissance de l’ensemble des doléances et recommandations du secteur ? Si tel est le cas, comment y répondez-vous ?

De la même manière, comment allez-vous contribuer à réduire les listes d’attente dans les centres de référence en autisme, déjà submergés ?

S’agissant des personnes autistes plus âgées, qu’est-il mis en œuvre pour renforcer l’inclusion sociale de ce public spécifique ?

De combien de places disposons-nous au sein d’instituts spécialisés dans l’accompagnement des personnes en situation de grande dépendance et combien de ces personnes sont-elles en attente d’un tel accompagnement ?

La capacité d’accueil en centre de jour a-t-elle augmenté ? Dans l’affirmative, de combien de places

Ainsi que la réponse du Ministre :

La question d’une meilleure prise en charge des troubles du spectre autistique est au cœur des déclarations de politique régionale et communautaire pour cette législature. La maison bruxelloise de l’autisme est un projet important de cette législature, qui répond à un certain nombre de besoins exprimés par le secteur dans son ensemble. Je pense principalement à l’information, la guidance ainsi qu’à la formation. Une fois lancées, ces missions permettront, d’une part, de rassembler en un seul lieu toute l’information complète et utile et, d’autre part, d’alléger le travail d’associations et d’institutions, ainsi que des centres de référence en autisme, qui pourront ainsi se consacrer à leurs objectifs premiers.

Nous avons l’ambition de débuter certaines des missions dès la fin 2023 dans des lieux décentralisés, puisque le bâtiment de la future maison de l’autisme est en pleine rénovation. Dans le cadre de sa mission de centralisation des données, la maison de l’autisme a notamment pour objectif d’identifier les maisons de repos inclusives et de proposer avec la Commission communautaire commune, son partenaire privilégié, des solutions à mettre en place pour répondre à ce besoin qui est de plus en plus important.

Outre les contacts réguliers que nous avons avec le terrain, tant l’étude de faisabilité de la maison de l’autisme que l’étude des besoins en matière de handicap à Bruxelles ont permis de faire remonter un certain nombre de difficultés rencontrées par les familles au quotidien.

Les réunions mensuelles avec la section personnes handicapées du Conseil consultatif bruxellois francophone de l’aide aux personnes et de la santé nous permettent également de recueillir une série d’informations utiles en ce qui concerne les demandes les plus pressantes du secteur, à savoir l’augmentation des places dans les services d’activités de jour et de logement pour les adultes, le manque d’activités de répit, ainsi que la difficulté, pour les personnes porteuses d’un double diagnostic, d’un handicap dégénératif ou encore d’un polyhandicap de trouver des services répondant à leurs besoins.

Je profite de cette question pour rappeler des actions déjà entreprises ou en cours. Les subventions octroyées à l’ASBL Dynam’Autes ont permis la mise en place d’un service d’accompagnement de type psycho-éducatif permettant des interventions auprès des familles rencontrant des difficultés dans l’éducation de leur enfant, ainsi qu’un service de répit qui consiste à organiser l’accueil de jeunes en période scolaire afin de permettre aux parents de souffler un peu.

Le soutien aux aidants proches est également valorisé par l’accompagnement social et l’engagement d’un assistant social en 2023.

L’ASBL Casa Clara bénéficie en outre de subventions destinées à l’accompagnement et à l’offre de répit des aidants proches de personnes touchées directement ou indirectement par la maladie ou le handicap – dont l’autisme.

D’autres mesures sont l’augmentation du budget, à hauteur de 700.000 euros cette année et 700.000 euros supplémentaires en 2024, alloué aux places destinées aux personnes en situation de grande dépendance, par le biais de conventions prioritaires nominatives, ou encore le renforcement des normes de grande dépendance et la simplification du financement des centres et des procédures administratives auxquelles ceux-ci sont astreints.

N’oublions pas le soutien à d’autres associations actives dans le secteur des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme, comme le Service universitaire spécialisé pour personnes avec autisme, pour ses projets Starter et Sinpa, les ASBL Terre des 4 vents, La soucoupe, Pony-City, le centre Farra Méridien, la maison Les Tropiques et l’Institut Decroly.

En 2022, une extension d’agrément a été octroyée à un service d’accompagnement dont les bénéficiaires présentent un trouble du spectre de l’autisme. Ce nouvel agrément consiste en un passage de la catégorie 3 à la catégorie 4, qui se traduit par un équivalent temps plein supplémentaire et une augmentation de l’intervention dans les frais de fonctionnement.

L’ASBL Coupole bruxelloise de l’autisme projette, en collaboration avec citydev.brussels et l’église Sainte-Claire, la construction d’une extension impliquant la création de dix places d’hébergement et de vingt places en centre de jour. L’accord de principe est en cours d’élaboration.

S’agissant du nombre de places, un nouvel agrément a été octroyé en 2022 au centre de jour pour adultes Farilu. L’ASBL Jamais eux sans toi, à Boitsfort, a reçu un agrément pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 pour la gestion de Farilu, et ce, pour une capacité maximale de quinze équivalents temps plein pour des personnes des deux sexes à partir de 18 ans présentant une déficience mentale légère à modérée et un syndrome autistique avec ou sans troubles associés.

Par ailleurs, il n’existe pas de liste d’attente centralisée au niveau de l’administration. Chaque centre tient ses propres listes. Les personnes sans solution et à risque d’exclusion dans les centres peuvent demander une reconnaissance dans la liste des personnes handicapées en situation de grande dépendance. Sur cette liste figurent actuellement 63 personnes dont la situation est considérée comme très urgente et qui sont « conventionnables ». Ceci signifie que, si les budgets le permettent, ces personnes pourraient bénéficier d’une convention dans des institutions en Région wallonne, étant donné qu’il n’y a plus de places disponibles à Bruxelles. Un grand nombre de ces personnes présentent un double diagnostic et des troubles autistiques avec une déficience intellectuelle souvent sévère.

Les centres spécialisés dans l’accompagnement des personnes présentant des troubles autistiques sont le centre d’hébergement pour adultes Condorcet, le centre de jour pour adultes Estreda-Condorcet et, pour les enfants, le centre de jour Grandir.

Enfin, les enfants et adultes autistes sont aussi accueillis dans d’autres centres d’hébergement et centres de jour. Comme vous l’avez dit, le trouble du spectre de l’autisme présente de multiples facettes nécessitant une prise en charge multidisciplinaire qui varie notamment selon que ledit trouble s’accompagne ou non d’un handicap associé.

J’interrogerai à nouveau le Ministre, notamment en ce qui concerne la situation particulièrement inquiétantes des 63 places sur liste d’attente, considérées comme étant très urgentes !

par Farida Tahar | 8 décembre 2022 | Au parlement, Parlement Bruxellois, Social & Santé, Travail politique

Le 09 octobre dernier, j’ai interrogé la Secrétaire d’État, chargée du Logement et de l’Egalité des Chances, Nawal Ben Hamou sur le rapport de l’ULB-DULBEA intitulé « le sans-chez-soirisme suite ou fin ? » commandité par le « Syndicat des Immenses » et « Droit à un toit ».

L’étude ULB-DULBEA

L’étude « le sans-chez-soirisme suite ou fin ?», vise à établir le coût réel (direct et indirect) du sans-abrisme en région bruxelloise.

Selon ladite étude, le coût moyen, par année, d’une personne sans logement est de 40 000 euros en région bruxelloise ! Celui-ci ne prend pourtant pas en compte tous les coûts difficilement quantifiables tels que ceux liés au bénévolat, à l’aide alimentaire, aux interventions de police, etc.

Il est fort probable que s’ils l’étaient, la somme serait bien plus importante et pourrait atteindre 85 000 euros par année et par personne. Ce chiffre, il faut le multiplier par 5 3133, correspondant au nombre de personnes sans-abris recensées en 2020.

Reloger ces personnes qui ne bénéficient pas de logement coûterait bien moins cher à la région.

Plus important encore ; ce serait le moyen de mettre fin au sans-abrisme et à ses conséquences dramatiques sur les personnes en situation d’extrême précarité.

Le sans-abrisme n’est pas une fatalité ! Il s’agit avant tout de volonté politique !

Tout comme le fait d’offrir à chaque personne des conditions de vie décentes. Cela passe notamment par la mise en œuvre de mesures structurelles et pérennes de (re)logement.

En effet, le logement constitue un droit fondamental inscrit à l’article 23 de notre constitution, lequel stipule que chacun a le droit « de mener une vie conforme à la dignité humaine ».

D’après les chercheurs de l’étude, « si même les personnes sans-abri ayant des besoins d’accompagnement intensifs avec des problématiques lourdes peuvent se maintenir en logement justement grâce à un accompagnement spécifique, alors toutes les personnes sans-abri sont capables de sortir de la rue et de se maintenir en logement ».

J’ai alors demandé à Nawal Ben Hamou, si elle partageait le constat de l’étude ? Quelle lecture et analyse fait-elle de l’étude de DULBEA?

Quelles politiques publiques met-elle en place concrètement pour reloger les personnes « sans chez-soi »? Des moyens supplémentaires sont-ils budgétisés pour répondre aux nombreuses demandes de logement en région bruxelloise?

Dans quelle mesure le dispositif Housing First est-il, en l’état, adapté à la situation de sortie de rue des personnes « sans chez-soi »? Permettra-t-il, selon vous, de répondre à l’importante demande de relogement? Si non, quelles améliorations sont envisagées ?

Enfin, des concertations sont-elles organisées avec son homologue Alain Maron, Ministre de la santé et de l’action sociale, pour coordonner au mieux leurs politiques publiques? Dans l’affirmative, que ressort-il de leurs échanges? Quelles actions conjointes sont-elles mobilisées?

La réponse de la Secrétaire d’État :

Le constat dépeint dans l’étude du coût réel du « sans-chez-soirisme » n’est, en effet, pas une surprise. Les politiques que nous entendons mettre en place relèvent plutôt du préventif que de l’accueil strictu sensu.

Plusieurs des projets que nous avons portés vont dans ce sens : la réforme de la procédure d’expulsion et le moratoire hivernal.

Dans le cadre de l’élaboration de ces 2 mesures, nous avons pu prouver que les moyens qu’il convenait de dégager étaient inférieurs à ce qu’aurait coûté à la collectivité, la prise en charge du public visé après expulsion. Nous partageons donc bel et bien la ligne défendue par l’étude de rediriger les moyens le plus en amont possible pour soulager les finances du secteur public et lui permettre d’agir de manière préventive.

Concernant les politiques mises en place pour reloger les personnes « sans chez soi », sachez que l’action 27 du Plan d’Urgence Logement vise à augmenter l’offre d’accueil pour les personnes sans abri en Région de Bruxelles-Capitale.

Elle prévoit deux appels à projets, qui ont été lancés en 2021 et 2022.

D’une part, le premier est un appel à projets adressé aux Communes et aux CPAS en vue d’acquérir et/ou de rénover des logements à destination de personnes sans abri.

Son objectif consiste à soutenir les communes et CPAS dans la rénovation et l’aménagement de logements mis durablement à disposition d’un public sans abri. La commune et/ou le CPAS s’engagent à assurer la gestion locative du logement en question. Les logements ainsi mobilisés font l’objet d’une convention d’une durée minimale de dix ans avec un ou plusieurs opérateurs psychosociaux spécialisés dans l’accompagnement de personnes sans abri, sous la supervision de Bruss’help.

Trois communes ont remis un projet dans le cadre de cet appel : Anderlecht, Bruxelles et Watermael-Boitsfort, ainsi que trois CPAS : Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles et Etterbeek.

Les six projets déposés permettront de reloger environ 25 personnes, et ont reçu une subvention d’un montant global de 1.255.276,97 euros.

D’autre part, le second est un appel à manifestation d’intérêt destiné aux AIS et relatif à la mise à disposition de logements à destination de personnes et de familles sans abri en Région de Bruxelles-Capitale.

L’objectif est, à terme, de mettre durablement à disposition 400 logements à destination d’un public de personnes sans-abri sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale tout en assurant la gestion locative du bien et en veillant à ce que chaque personne relogée bénéficie, au plus tard au moment de l’entrée en logement, d’un accompagnement par un service spécialisé dans l’accompagnement psychosocial de personnes sans abri, sous la supervision de Bruss’help.

En 2022, trois AIS ont décidé de mettre un total de 12 logements à disposition d’un public sans abri, mais il est vraisemblable que d’autres logements s’ajoutent à ceux-ci en 2023.

De manière plus globale, en dehors de cet appel à manifestation d’intérêt, certains logements du parc de logements AIS sont expressément dédiés pour des personnes sans-abri.

Dans les données du relevé au 30/09/2021, dernières données pour lesquelles les chiffres sont complets et validés, 125 logements étaient spécifiquement dédiés à des sans-abris. A noter qu’en ajoutant les logements de transit, on arrive au total à 473 logements. Les données du relevé au 30/09/2022 seront disponibles d’ici la fin de l’année.

En règle générale, toutes les AIPL mises à part les associations plus spécialisées (asbl dédiées aux handicapés, femmes battues, personnes âgées, services juridiques…) offrent leurs services à toutes personnes en situation précaire en ce compris le sans-abrisme.

Quelques missions pertinentes :

– Offre d’hébergement, maisons d’accueil, habitat léger, housing first (Febul, ULAC, CEMO);

– Permanences, accompagnement personnalisé, orientation vers des hébergements et prise en charge (Habitat et rénovation, la Source, UL Marolienne, UL Saint-Gilles, Fami-home, Maison de quartier Saint-Antoine);

– Distribution de repas (Syndicat des locataires, UL Saint-Gilles);

– Récolte de boites cadeaux pour les sans-abris (Maison en plus);

– Participation aux réunions sur le thème de l’avant- projet « allocation d’accompagnement au relogement » (ULAC);

– Réunions sur le thème des sans-abris (ULMK).

3 associations concentrent leurs missions sur le sans-abrime

L’Ilôt (situé à Saint-Gilles):

Leur service d’accompagnement à domicile s’adresse aux personnes qui ont quitté la rue ou un service d’aide aux personnes sans abri, ainsi qu’éventuellement à des personnes qui, par un accompagnement préventif, éviteront de recourir à l’un de ces services. Le service est offert à toute personne s’installant/installée en Région bruxelloise, qui en fait la demande et qui bénéficie (ou bénéficiera prochainement) d’un logement.

Infirmiers de rue (situé à Anderlecht):

L’action des infirmiers·ères de terrain est multiple et vise à faire sortir de la rue les personnes prises en charge et les reloger durablement. Les démarches pour y arriver consistent à réaliser des soins, en rue ou en logement, à motiver et conseiller les personnes sans-abri à prendre soin de leur hygiène et de leur santé, et enfin à les accompagner à leurs rendez-vous médicaux. Les patient·es intègrent ainsi progressivement un véritable réseau médical, coordonné au départ par les infirmiers·ères avec l’aide du médecin de l’association. À terme, c’est le réseau médical « normal » (c’est à dire qui s’adresse d’habitude aux personnes qui ont un logement, comme les médecins traitants habituels, les maisons médicales, etc.) qui va prendre le relais et assurer la prise en charge des patient·es.

Diogènes (situé à 1000 Bruxelles):

Leur mission consiste d’une part à accompagner des personnes sans-abri dans leur sortie de la rue, et d’autre part à soutenir des personnes qui disposent d’un logement mais qui vivent comme des habitants de la rue. Pour le premier groupe, il s’agit d’offrir des pistes de relogement et un accompagnement à l’entrée en logement. Pour le second groupe, il s’agit de faire un travail de prévention à la perte de logement et de proposer une aide à la personne pour investir et s’approprier au mieux son logement.

Plus précisément, il s’agit :

– D’un travail de rue et d’un travail de motivation au changement;

– D’un accompagnement personnalisé;

– De développer des dynamiques d’appropriation d’un logement;

– De relais vers les services d’accompagnement à domicile ou de housing first.

Concernant le dispositif Housing Frist, nous vous renvoyons, pour cette sous-question, au Ministre Alain Maron dans le cadre de ses compétences en COCOM (sortie de rue).

Enfin, concernant les concertations organisées avec le Ministre Maron à ce sujet, comme indiqué précédemment, les deux appels à projets et à manifestation d’intérêt lancés par Bruxelles Logement en 2021 et 2022 incluent une collaboration avec Bruss’help, qui dépend de sa compétence.

par Farida Tahar | 8 décembre 2022 | Au parlement, Parlement Bruxellois, Social & Santé, Sur le terrain

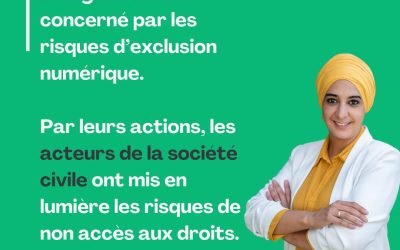

La transition numérique est inéluctable mais elle ne peut contribuer à exclure une partie de nos concitoyen.ne.s. Selon le baromètre de l’inclusion numérique, 46 % de la population sont en situation de vulnérabilité numérique en 2021.

Ce mardi 06 décembre, des travailleuses et travailleurs sociaux du secteur associatif se sont mobilisé.e.s en faveur du maintien et de l’amélioration des « guichets physiques » au sein des administrations publiques notamment.

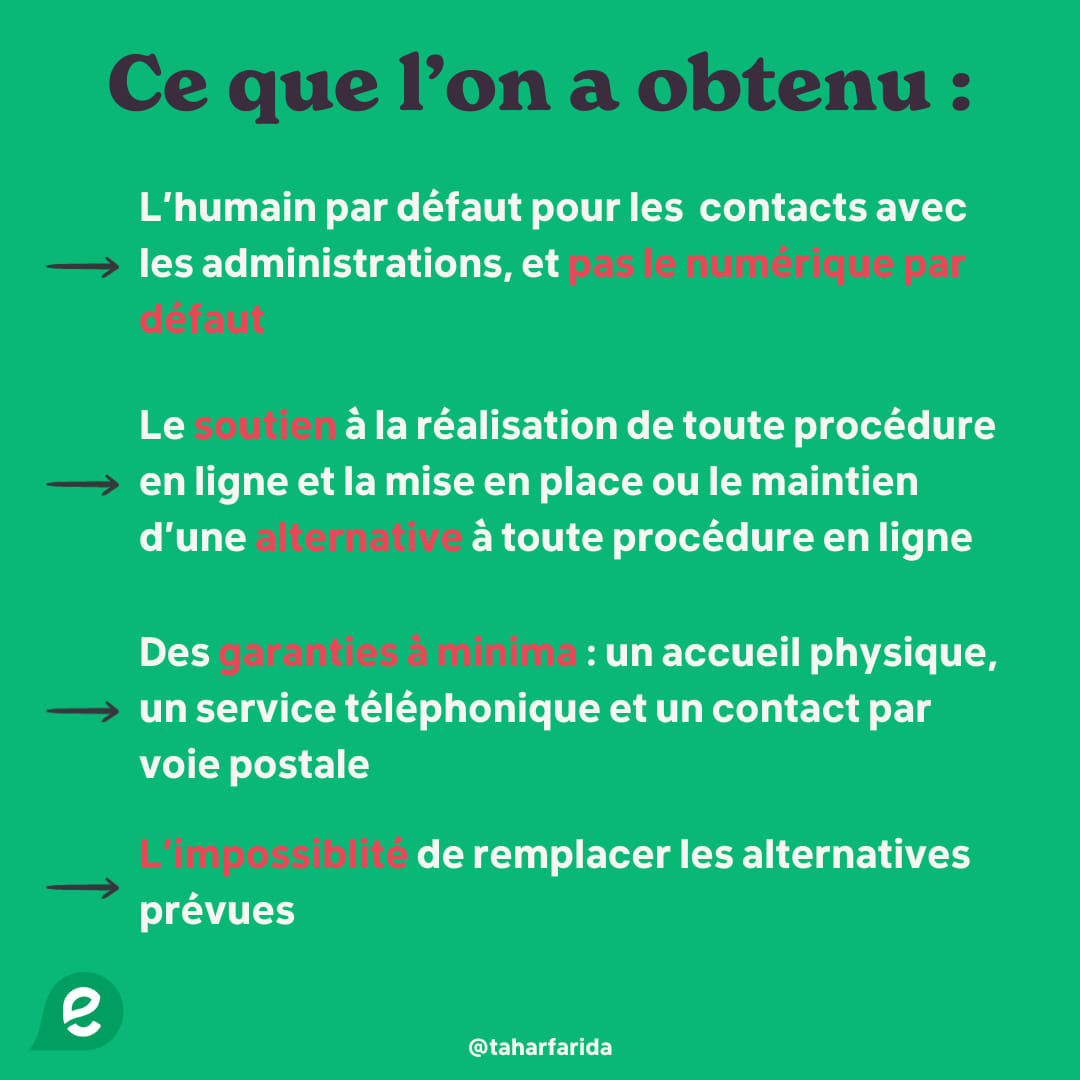

Autrement dit, les manifestant.e.s plaident en faveur de « l’humain par défaut » plutôt que du « numérique par défaut » tel qu’il semble être le cas dans l’avant-projet d’ordonnance « Bruxelles numérique » qui fait actuellement l’objet d’une série de critiques, avant même son dépôt au gouvernement bruxellois, puis au Parlement.

Le secteur est inquiet des conséquences de la dématérialisation des services publics, notamment sur les personnes vulnérables (personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes analphabètes, etc.) en terme de non accès et de non-recours aux droits. Il est urgent de replacer l’humain au centre de nos préoccupations et d’investir des moyens ambitieux pour soutenir les associations qui pallient aux carences des pouvoirs publics pour assurer l’accueil et l’accompagnement des usager.e.s.

En marge de l

a manifestation, une délégation de 10 associations a été reçue par plusieurs député.e.s au Parlement bruxellois.

Par ailleurs, le groupe Écolo a déposé aujourd’hui une proposition de résolution visant le maintien et le renforcement des « guichets humains » dans les services publics afin d’assurer aux citoyen.n.e.s, l’accès et le recours aux droits.